Magnífica versión del clásico de Goethe, uno de los grandes mitos del Romanticismo, a cargo del no menos grande Max Ophüls, filmada en su etapa francesa.

Mes: abril 2021

Mis escenas favoritas: El jinete pálido (Pale Rider, Clint Eastwood, 1985)

Sabido es que el cine no tiene ni debería tener ninguna vocación realista, sino que consiste en esencia en la representación de una realidad falsa con apariencia de verdadera que exige la suspensión de la credibilidad por parte del espectador para que acepte como auténtica y posible la incoherencia y la contradicción de lo narrado con lo mentiroso y lo imposible. Solo así resulta admisible que en esta escena, al igual que ocurre con las películas de artes marciales, cuatro que han atacado a la vez a un tipo de lo más debilucho y pusilánime acometan inmediatamente después de uno en uno, como esperando turno, a un individuo mucho más fuerte y peligroso. De igual modo, solo en esta clave puede tomarse como verosímil (el cine tiene que parecer verosímil pero no tiene ninguna obligación de ser creíble) que el mismo tipo debilucho y pusilánime se recupere como si tal cosa de los palos recibidos mientras que los otros cuatro languidecen en el suelo próximos a la declaración de incapacidad absoluta. Pero es cine, es western y es Clint Eastwood, y eso son palabras mayores. Esta película, próxima a ser un remake de Raíces profundas (Shane, George Stevens, 1953) en realidad es bastante más que eso. Se trata del colofón anticipado de ese puzle desordenado que componen los westerns dirigidos por Clint Eastwood, y que desde El fuera de la ley (The Outlaw Josey Wales, 1976), pasando por Sin perdón (Unforgiven, 1992) e Infierno de cobardes (High Plains Drifter, 1973) desemboca en El jinete pálido (Pale Rider, 1985), y que más allá de discontinuidades de geografías, cronologías y nombres propios, cuenta por entregas una única historia, la de un solo pistolero que, tras una larga vida alternando los esfuerzos por construir y formar parte de una comunidad al estilo de los westerns fordianos y la muerte indiscriminada y la violencia salvaje de los westerns de Leone, vuelve, tras pasar por el infierno, convertido en espectro de venganza, empuñando los revólveres flamígeros con los que ajustar las cuentas a los simples mortales que se creen dioses.

En esta secuencia no llega a tanto, pero sí proclama una verdad real respaldada por los hechos: «no hay nada como un buen pedazo de nogal».

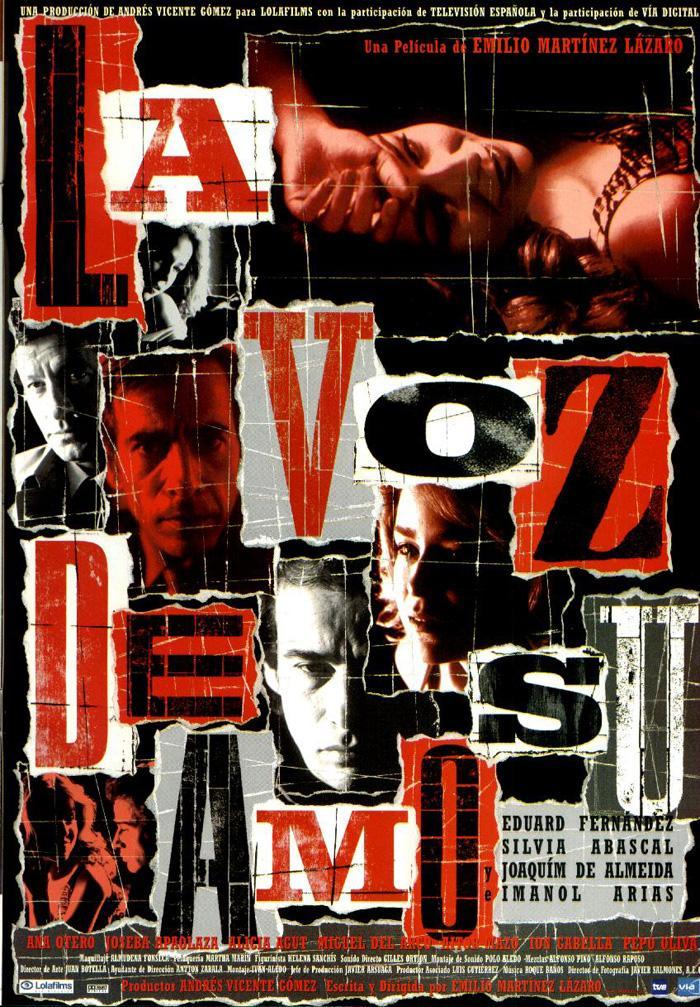

Neonoir a la española: La voz de su amo (Emilio Martínez-Lázaro, 2001)

Ya desde los créditos iniciales a menudo se percibe que lo que viene a continuación no es una película cualquiera. En este caso, el diseño de Juan Gatti, tributario de los realizados por maestro Saul Bass para Alfred Hitchcock, acompañado de la música de Roque Baños, magnífica durante todo el metraje, advierte al espectador, como hace también el cartel, de que se encuentra ante una de las mejores películas de género del cine español del siglo XXI y, desde luego, de las mejores de su director, Emilio Martínez-Lázaro, antaño presencia habitual, y en ocasiones galardonada con premios mayores, en algunos de los principales festivales de prestigio, y hoy más bien devaluado después de acomodarse a las fórmulas de producción de las televisiones privadas. El cóctel que ofrece La voz de su amo no puede ser a priori más atractivo y sugerente: una historia puramente neonoir, ceñida a los códigos del género, situada en el Bilbao de 1980, en los años duros del terrorismo de ETA y de la guerra sucia contra la banda auspiciada desde algunas instancias políticas y policiales del Estado. Pero no se trata de una película política sino de cine negro (en el que la política a veces está muy presente, y a menudo es insoslayable) magníficamente trasladado a un contexto español concreto que sirve de trasfondo y cuyos ingredientes ayudan a hacer más complejo y retorcido el nudo central del drama, cuyo tema es, en última instancia, la lealtad.

Cine en corto: Ruth (Arturo M. Antolín y Paul Romero Méndez, 2021)

Tras el documental Hard As Indie (2017), que narraba el proceloso y accidentado proceso de rodaje de la película El cosmonauta, primera sufragada mediante crowdfunding en España, Arturo M. Antolín, esta vez en codirección con Paul Romero Méndez, estrena Ruth, cortometraje realizado en una única toma que cuenta la historia de una mujer aquejada de demencia que llega a perderse en su propia casa, y en cuya mente conviven realidad, trastorno y recuerdos. Un trabajo en el que destaca, principalmente, el trabajo de cámara y el buen uso del espacio, además de la estupenda labor interpretativa de su protagonista.

Cine en fotos: Palabra de John Huston

«Yo no me veo a mí mismo como un realizador con un estilo propio. Me han dicho que lo tengo pero no lo percibo. No veo ni remoto parecido, por ejemplo, entre La roja insignia del valor y Moulin Rouge. Por muy observador que sea un crítico, no creo que fuera capaz de decir que las dos están hechas por un mismo director. Bergman tiene un estilo que es inconfundible. Él es un claro ejemplo del cine de autor. Supongo que su forma de actuar es la mejor: concibe la idea, la escribe y la rueda. Sus películas adquieren una unidad y una intención porque él las crea y controla todos los aspectos de su trabajo. Yo admiro a realizadores como Bergman, Fellini, Buñuel, aquellos cuyas películas están conectadas de algún modo con sus vidas privadas, pero este nunca ha sido mi método. Yo soy un ecléctico. Me gusta beber en otras fuentes que no sean las mías; más aún, no me veo a mí mismo simplemente, exclusivamente y para siempre como un realizador cinematográfico. Esto es algo para lo que tengo un cierto talento y es una profesión cuyas disciplinas he llegado a dominar con el paso de los años, pero también tengo un cierto talento para otras cosas, y también he trabajado en estas disciplinas. La idea a dedicarme por entero a una única ocupación en la vida es inimaginable para mí. Mi interés por el boxeo, la literatura, la pintura, los caballos, ha sido en ciertas etapas de mi vida por lo menos tan importante como el que tenía en dirigir películas».

( John Huston, A libro abierto. Memorias.)

dependencia fatal: El asesinato de la hermana George (The Killing of Sister George, Robert Aldrich, 1968)

La televisión no solo engorda, también, y sobre todo, miente. Su pantalla deformante de la realidad, “el espejo donde se refleja la derrota de nuestro sistema cultural” en palabras de Federico Fellini, no es tanto una fábrica de sueños, como puede ser el cine en esa expresión que ha llegado a ser tópica (y de pesadillas, puede añadirse), como una factoría de espejismos. Un caso extremo es el de esta hermana George, el personaje más querido y mejor valorado por la audiencia de una famosa serie televisiva de la BBC, a la que, sin embargo, da vida June Buckridge (Beryl Reid), una actriz muy alejada de la dulzura de sentimientos y del carácter amable y jovial de la célebre enfermera de ficción. Al contrario, amargada, ruin y esclava de su extremado alcoholismo, June además esconde un secreto a sus compañeros de plató: es lesbiana y vive con Alice (Susannah York), una joven algo desorientada que, caída en esa situación un poco por inercia, se debate entre el inmovilismo por comodidad y la necesidad de salir de ese espacio absorbente y opresivo que es la vida con la celosa, obsesiva y suspicaz June. No obstante, la televisión sí consigue emular de manera indirecta e involuntaria un efecto real como la vida misma: la angustiada desesperación que invade al ser humano cuando es informado de su fecha de caducidad, es decir, cuando sabe por fin, con total exactitud, el momento y la forma en que va a dejar de existir. Porque, a diferencia de Alice, la audiencia no debe acostumbrarse ni acomodarse, menos todavía cuando se trata de una serie interminable de episodios, de lo contrario, los índices bajan, y la forma de mantenerla atenta y sujeta, de crear y mantener interés, es convulsionarla de vez en cuando, por ejemplo, suprimiendo de manera dramática al personaje mejor visto y más aceptado, precisamente, la hermana George. June, que a su vez se ha acomodado en su profesión a las rutinas diarias y a los ingresos proporcionados por su único papel en activo, ve de repente su vida amenazada, puesta del revés, y su estado de crisis vital general deriva en un abierto y decidido proceso de autodestrucción al que empuja a Alice, que intenta a duras penas sustraerse al sumidero al que se ve arrastrada por su amante.

El protagonismo de esta polémica y escandalosa historia (para la época, pero incluso para ciertas morales particulares de hoy) corresponde por entero a las mujeres. A June y Alice las acompaña en el triángulo protagonista Mercy Croft (Coral Browne), buena amiga de June en la productora de la serie hacia la que, no obstante, June depara sentimientos ambivalentes. Más todavía cuando el progresivo hundimiento de June y la necesidad de Alice de respirar fuera de esa espiral de degradación anima a esta a encontrarse con Mercy, a escuchar sus consejos y sus ánimos para cambiar de vida y, finalmente, aceptar sus ofertas de planes de ocio y compañía cuando June está trabajando o se encuentra demasiado borracha o alterada. Alice será el terreno de la guerra entre June y Mercy, pero también el trofeo disputado, duelo resuelto en un final absolutamente perturbador para la moral pública de 1968 y completamente rompedor en el cine comercial prácticamente desde sus inicios. Con todo, el pilar central de la narración, el prisma del argumento, viene constituido por la caída progresiva de June, por la acentuación de sus rasgos más antipáticos, de sus vicios más extremos, de su forma de ser egoísta, cruel, despiadada, desprovista de toda humanidad tras años de mal carácter, de guerra contra el mundo y de erosión alcohólica. Como telón de fondo, una sociedad británica que empieza a abrirse a la modernidad de la cultura de los sesenta, en particular observada desde el incipiente mundo de los locales homosexuales de última moda, y en abierto contraste con una moral tan amante de la tradición como de la extravagancia aceptada, siempre y cuando esta sea puntual y restringida.

Robert Aldrich compone con esta historia un conjunto de raíz teatral (el guion de Lukas Séller se basa en una obra de Frank Marcus) en el que se suceden durante algo más de dos horas los escenarios de combate verbal, y en ocasiones físico, entre los distintos ángulos del triángulo, y también de la degradación personal de June (la casa de la pareja, las oficinas y los platós de la televisión, los bares y los pubs, o incluso el taxi donde la borracha June comete un atropello sexual con dos monjas como víctimas, episodio que precipitará la decisión de eliminarla de la serie televisiva). Una historia dominada por un efectismo tal vez demasiado crudo, por una dureza verbal poco vista antes en el cine, que sigue la senda del director en sus películas de Hollywood inmediatamente anteriores pero de manera mucho más consciente, buscada, efectista y morbosa, buscando el impacto y cierto escándalo (aunque no desprovisto de gusto, tacto, refinamiento, estilo y sensibilidad) como garantía de la comercialidad del filme. Así, el guion se recrea en situaciones tensas, duras y de lo más emotivamente violentas que llegan a incomodar en grado sumo al espectador que observa lo que ocurre desde el punto de vista de Alice, y en situaciones de caída en picado, de total hundimiento, de muerte progresiva del alma de un ser humano que son recreadas con el detalle y los pormenores permitidos en la época, exactamente igual que en la larga secuencia sexual entre Alice y Mercy, que no puede ser más osada y revolucionaria para su tiempo.

Dejando aparte estos aspectos más bien morbosos, acrecentados por la tensión extra que genera el estatismo teatral y la atmósfera turbia y enrarecida de la puesta en escena, apta y dispuesta para los sucesivos estallidos emocionales del drama, apenas rota con algunas secuencias de exteriores, del tránsito de personajes por la vía pública, la película ofrece por otra parte un desgarrador y al mismo tiempo colorista (en este punto destaca la fotografía en tonos pop de Joseph F. Biroc) relato del fracaso, y sobre todo, de la crueldad, de la dirigida contra uno mismo y de la proyectada hacia los otros como forma de autodefensa y como penitencia, como pago en expiación de los pecados que se saben cometidos, reconocidos aunque desfigurados y a veces reducidos o incluso evaporados por el alcohol. En este punto, la mirada de Aldrich descoloca al espectador logrando que se conmueva, que se muestre tan comprensivo y compasivo como él hacia la protagonista de su película. June pasa así de verdugo a víctima, de otros y de sí misma, contradicción que cobra forma plástica en la dilatada secuencia en la que June por fin acepta que se filme su accidentada muerte en la serie. Una secuencia con altibajos dramáticos, humorísticos y anímicos, que transita entre la bufonada y la conmoción, entre la pérdida y la obligación, entre la derrota y el arte, exactamente igual que el éxito, que la vida. La mentira televisiva es del mismo cariz que la que June ha hecho de su vida; su guion, su ficción, su autoengaño, ha sido el alcohol y la posibilidad de sustituir su existencia gris y atormentada por la de un personaje blanco, inspirado de buenos sentimientos, de amor por sus semejantes. Así, June ha sido a su vez el motor del autoengaño de miles de espectadores que hacen cada día de la televisión fuente, excusa y pretexto para su propia vida ficticia.

Música para una banda sonora vital: Vive y deja morir (Live and Let Die, Guy Hamilton, 1973)

Esta interpretación en directo de Paul McCartney del tema central de esta película de la saga de James Bond, primera de las siete que protagonizó Roger Moore, es tan buena, que no nos resistimos a compartirla aunque esta y otras canciones de las bandas sonoras de la serie ya han aparecido aquí en ocasiones anteriores.

Diálogos de celuloide: Network, un mundo implacable (Network, Sidney Lumet, 1976)

Y ese amor decrépito y doloroso es lo único que queda entre tú y la nada en la que vives el resto del día. Eres la televisión personificada. Indiferente al sufrimiento, insensible a la felicidad. La vida queda reducida a los escombros de la banalidad. La guerra, el asesinato, la muerte son para ti como botellas de cerveza. Y la vida cotidiana es una comedia corrupta. Incluso descompones el tiempo y el espacio en segundos y repeticiones. Eres la locura. Una locura virulenta. Todo lo que tocas muere contigo.

(Guion de Paddy Chayefsky)

Efemérides del horror: Masacre: ven y mira (Idi i smotri, Elem Klimov, 1985)

Esta portentosa obra de Elem Klimov, surgida de un encargo oficial del gobierno soviético para conmemorar el 40º aniversario del triunfo sobre los nazis en lo que para los rusos es la Gran Guerra Patriótica y para el resto del planeta la Segunda Guerra Mundial, sigue resultando tan abrumadora, subversiva y devastadora como en el momento de su estreno, y permanece como una de las cumbres del cine bélico de carácter antibelicista, mucho más dura, extrema y contundente en sus imágenes y en su mensaje, en su modo de entender la crueldad y la brutalidad de la guerra, que la inmensa mayoría de cintas del mismo género, en particular con muchísima mayor agudeza y profundidad que las películas norteamericanas del ramo. El punto de partida es un episodio real y concreto dentro del horror generalizado que hizo sucumbir al mundo durante seis años: la acción sistemática de los batallones de exterminio nazis, dirigidos por las SS, en las aldeas de las grandes llanuras bielorrusas y ucranianas durante la llamada «Operación Barbarroja», la invasión alemana de la Unión Soviética a partir del 22 de junio de 1941. El viaje de su protagonista, un muchacho bielorruso (Alexei Kravchenko), hacia el infierno de la guerra, empujado al principio por las falsas promesas de acción, heroísmo, patriotismo y gloria en las filas del Ejército Rojo, de súbito desmontadas por la crudeza de la realidad de la guerra, pronto deriva en un camino hacia el inconcebible infierno de horror en carne viva, en una sucesión de atrocidades que harán tal mella en el joven que su rostro inocente y tierno del comienzo del metraje se habrá convertido dos horas más tarde en un mapa facial del terror más absoluto, esculpido en unos ojos desencajados, desbordados de lágrimas, de sangre y de experiencias traumáticas, en una mandíbula rígida, congelada en una mueca de aterrada incredulidad, de un shock emocional que, adivinamos, sabemos, nunca abandonará a su protagonista aunque sobreviva a los desastres de la guerra y llegue a una edad provecta. Considerada por muchos como la mejor cinta bélica de la historia del cine, la potencia de sus imágenes y la tremenda carga dramática de su argumento impide cualquier atisbo de indiferencia o de tibieza.

El salto de madurez del muchacho se convierte en un inesperado salto al abismo. El joven sueña con la heroicidad, con la victoria, con la gloria, y ansía no solo incorporarse a una unidad de combate del Ejército Rojo, sino, sobre todo, ser un combatiente más a todos los efectos, que le aparten de las funciones auxiliares a las que lo han destinado como joven imberbe y sin experiencia en combate para ser un soldado de pleno derecho, poseer un arma y matar con ella a los enemigos invasores. En este punto, el inicio de la película, con los chicos urgando entre las arenas y los cráteres y las trincheras de batallas ya terminadas en busca de restos de los soldados muertos, y en particular de armas que aún puedan emplearse para luchar, marca el concepto de guerra como juego que todavía mantiene el joven-niño, antes de que la realidad le obligue a reconocerse antes de tiempo en el niño-hombre del final del metraje. Cuando por fin abandona su aldea para ir al frente como subalterno de una compañía de soldados, comienza un relato que transita entre la clave picaresca de su experiencia personal y sus ambiciones de ascenso y de reconocimiento y el súbito descubrimiento de la más dura y dolorosa realidad, de la madurez instantánea, devastadora, de la comprensión absoluta y la explosión de todas las fantasías (o de las propagandas). Construida más a través de la rabia y de la furia que desde una compleja confección de personajes, relaciones y acontecimientos en términos dramáticos, la película muestra las peripecias del muchacho a partir del momento en que se ve alejado de su unidad, retorna a su aldea, ya vacía, en compañía de una muchacha por la que se siente atraído hasta que, finalmente, comprueba de primera mano, como testigo en primera fila, cuál es la horripilante realidad de la guerra más allá de los juegos y los efluvios patrióticos, cómo los soldados se abstraen de cualquier noción de humanidad y actúan como bestias sin principios, moral ni piedad, cómo se instaura el reinado de la sinrazón, el odio y la muerte, primero con la llegada de un batallón de exterminio, y después con la reacción de las tropas soviéticas cuando pueden caer sobre el enemigo y dar cumplida respuesta, la venganza, igual de extrema, igual de cruel.

El tremebundo impacto que la película de Klimov genera todavía hoy en el espectador es producto tanto de la inmensa carga de profundidad de la historia como de la forma que Klimov, coescritor del guion, elige para contarla. La combinación de toda la potencia visual propia del mejor cine soviético de los primeros años, la década de los veinte, se combina con el lirismo casi espiritual propio de las películas de Andréi Tarkovski, aunque con un ritmo mucho más ágil y vivo pero igualmente efectivo en su aspiración de trascendencia vital, merced a la conformación de una puesta en escena meticulosa, siempre con el encuadre perfecto, que sin ahorrar un ápice de crueldad y violencia conserva toda su perturbadora y turbia belleza, un espectáculo del horror, y de la atracción del hombre por ese horror, que es una obra maestra sobre el lado más terrible de la condición del ser humano. Siempre con las imágenes muy por encima de los diálogos, la película se eleva para convertirse en toda una lección de lenguaje visual, de cine puro, monumental, al servicio no de la propaganda patriótica en el aniversario de una victoria, sino de la denuncia de la derrota de todos que es la guerra como imposibilidad de resolver los conflictos por otros medios, y de la llamada a que jamás se repita (mientras los soviéticos guerreaban en Afganistán, por cierto, a pesar de lo cual la película contó con la aprobación oficial). Casi cuarenta años más tarde, la impresión que sigue causando hace que su discurso permanezca vigente y resulte tanto o más desolador, implacable y deslumbrante que en el momento de su estreno.

Cuatro pasajes inolvidables marcan las dos horas largas de esta historia desgarradora y apocalíptica. En primer lugar, los cuerpos apilados en un discreto rincón de una aldea, no ya tanto por el descubrimiento mismo, en sí suficientemente impactante, sino por la forma en que Klimov lo presenta al espectador, casi como por azar, como parte del paisaje, como un horror sobrevenido en medio de un entorno rural por lo demás inalterado, de campos verdes, vacas pastando y casas de madera en las que todavía arden los fuegos en los hogares y la comida y la bebida están servidos en las mesas de comedor. En segundo término, el pelele con la efigie de Hitler que los soldados soviéticos construyen para que las madres, esposas, hijas, nietas, hermanas, novias…, puedan dar rienda suelta a su odio y su rencor, y la sucesiva aventura de la vaca que tiene lugar en el campo de minas, y su terrible conclusión, tanto o más horrible que descubrir los muslos ensangrentados y escocidos de una muchacha obligada a subir a un camión de soldados alemanes y violada múltiples veces antes de ser arrojada sin contemplaciones. Por último, la acción brutal del batallón alemán de ejecución en una de las aldeas, la concentración de la población en la iglesia del lugar y la puesta en práctica, sin ahorrar detalles, de la política de aniquilación y exterminio ordenada por las SS. Todo este tramo final viene subrayado por dos epílogos. Uno general, cuando las tropas soviéticas, la unidad de la que el muchacho se ha visto privado casi desde el principio de la historia, puede proyectar sobre los enemigos capturados todo el odio y el horror acumulado; uno particular, cuando la efigie del pelele, un retrato de Hitler, yace en un charco y el joven, por fin, puede realizar sus primeros disparos de verdad.

Inolvidable combinación de realismo documental y de cine poético, su antibelicismo surge de su capacidad para destrozar al espectador y superar sus expectativas en la misma medida que ha acabado con la inocencia y los delirios de grandeza de su protagonista. La imposible indiferencia ante la película se extrapola a la imposible indiferencia que el público, a poca sensibilidad que posea, ha de sentir ante la posibilidad de pensar de nuevo en la guerra en términos de la heroica ficción en que el cine la ha representado en otras épocas y otras geografías. El «ven y mira» del título original y del subtítulo español es una invitación a comprender y a aprender, y también a la militancia y a la beligerancia, no para cerrar filas con un bando ideológico concreto, ni siquiera para el promotor de esta película conmemorativa, sino, en todo caso, para hacerlo en el único bando posible, el contrario a que la guerra siga siendo considerada como una herramienta váida y aceptada para la resolución de conflictos. Porque la guerra siempre es el conflicto, el mayor de todos, y nunca la solución. La prueba de que los supervivientes también son, en cierto modo, muertos de la guerra, está plasmada en el destruido rostro de Alexei Kravchenko, que queda para siempre imperturbable en la memoria del espectador.

Música para una banda sonora vital: Fuego en el cuerpo (Body Heat, Lawrence Kasdan, 1981)

La partitura de John Barry capta toda la esencia del cine negro clásico en esta excelente y tórrida recuperación del género noir que convirtió a Kathleen Turner en toda una sex symbol de los años ochenta.